Préfecture : la lutte contre la cabanisation dans l’Hérault

RECRUTEMENT A SETE AGGLOPOLE….

Barbecue et voisinage : y a-t-il des règles ?

Fumées incommodantes, odeurs tenaces, dangers d’incendie… La belle saison invite à la cuisine au barbecue, mais cela génère parfois des désagréments pouvant aboutir à des conflits de voisinage. Il y a donc effectivement des règles à respecter. Service-Public.fr fait le point sur l’encadrement de cette pratique estivale.

Que faire en cas d’utilisation abusive d’un barbecue par un voisin ?

Que l’on habite une maison ou un appartement, il n’existe pas de restriction concernant l’utilisation d’un barbecue qui, si elle est occasionnelle, n’est pas considérée comme un trouble du voisinage.

Cependant, elle peut être réglementée :

- par le règlement de copropriété, de lotissement ou de location dont il convient de vérifier les clauses. Renseignez-vous auprès de votre syndic de copropriété ;

- par un arrêté municipal ou préfectoral. À certaines périodes de l’année et particulièrement dans les régions à climat sec, les braises peuvent s’envoler et déclencher des départs de feu, le maire ou le préfet peut donc décider de prendre un arrêté pour interdire les barbecues dans toute la commune ou dans tout le département.

Certaines clauses ou certains arrêtés ne restreignent que l’usage des barbecues fonctionnant au charbon de bois et pas ceux fonctionnant au gaz ou à l’électricité, restreignent l’utilisation des barbecues sur les balcons ou sur les terrasses, d’autres le limitent à certaines plages horaires.

Renseignez-vous auprès de votre mairie pour savoir ce qu’il est possible ou non de faire.

À savoir : chaque commune a sa propre réglementation sur l’utilisation des barbecues sur les plages et dans les parcs et jardins publics. Renseignez-vous auprès de la mairie de la commune concernée.

Comment apporter la preuve d’un trouble anormal du voisinage ?

L’usage intensif sur de longues durées du barbecue peut constituer un « trouble anormal du voisinage ». Il faut alors démontrer les nuisances et les dommages causés (noircissement d’un mur, projection de cendres…).

Un « trouble anormal du voisinage » se définit par des nuisances qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage. Pour le constater, la justice s’appuie sur plusieurs critères :

- la fréquence du trouble et sa durée ;

- son intensité ;

- le moment auquel il se produit (le jour ou la nuit) ;

- le lieu où il se produit (en zone urbaine ou rurale, en zone d’activité ou résidentielle) ;

- le respect de la réglementation en vigueur.

Et ensuite ?

Si vous estimez que vous subissez un « trouble anormal du voisinage », vous avez plusieurs solutions :

- engager une démarche amiable avec votre voisin, verbalement, pour essayer de trouver un arrangement. Faute d’entente, adressez-lui par courrier recommandé une mise en demeure de déplacer son barbecue ou d’en limiter l’usage.

Si votre courrier reste sans effet, faites appel à votre syndic (si vous habitez en copropriété) ou votre mairie pour faire respecter le règlement de copropriété ou l’arrêté municipal en vigueur.

Sans résultat, faites intervenir un conciliateur de justice en lui adressant un courrier expliquant votre litige. Ce recours est gratuit. Cette démarche est obligatoire pour ensuite pouvoir demander des dommages-intérêts devant un tribunal.

- engager une action en justice pour demander des dommages-intérêts.

Au préalable, faites constater la nuisance que vous subissez par un huissier de justice ou bien recueillez des témoignages écrits d’autres voisins. Outre le « trouble anormal du voisinage », vous pouvez également invoquer le fait que vous ne pouvez plus profiter paisiblement de votre jardin ou de votre balcon. Cet argument s’appuie sur l’article 544 du code civil qui définit la propriété comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue ». Cette dernière solution est souvent longue et coûteuse.

Entre le Café Beauséjour et le Restaurant le Kosi, venez passer un bon moment avec des reprises de rock, blues, pop

Entre le Café Beauséjour et le Restaurant le Kosi, venez passer un bon moment avec des reprises de rock, blues, pop…

Entre le Café Beauséjour et le Restaurant le Kosi, venez passer un bon moment avec des reprises de rock, blues, pop…Feux de forêt : les bons réflexes en matière de prévention

Avec les vagues de chaleur et la sécheresse constatée depuis le début de l’année 2022, les risques de départ de feu à cette période de l’année sont plus nombreux. Pour la 5e année consécutive, le gouvernement lance une campagne nationale de prévention des feux de forêt et de végétation afin de sensibiliser la population aux bons réflexes.

Neuf feux sur dix sont déclenchés par une activité humaine, que ce soit une activité économique (chantiers de BTP, activités agricoles, réseaux d’électricité…) ou des activités de la vie quotidienne (travaux de particuliers, mégots jetés, barbecues, feux de camp, feux d’artifice, brûlage de déchets verts…). La campagne lancée pour l’été 2022 par les ministères de la Transition écologique, de l’Intérieur et de l’Agriculture, a pour objectif de « faire prendre conscience qu’un geste anodin peut provoquer des dégâts irréparables ». Elle concerne toute la France métropolitaine.

En matière de prévention, les réflexes à privilégier sont les suivants :

- respecter les interdictions d’accès aux forêts en période de risques (vent, sécheresse…) ;

- ne pas allumer de barbecue en pleine nature, mais dans un espace dédié ou sur une terrasse ;

- ne pas fumer en forêt, dans les bois, ni à proximité ;

- ne pas jeter de mégots par la fenêtre de la voiture ;

- ne pas utiliser de matériels susceptibles de déclencher un feu (disqueuse, poste à souder…) ;

- ne pas organiser soi-même de feu d’artifice ;

- apporter ses déchets verts dans une déchetterie et ne pas les brûler dans son jardin ;

- si vous stockez du bois à l’extérieur, le tenir éloigné des murs de votre maison, si possible au sein d’un abri.

Pour ceux qui habitent en forêt, la sécurité civile conseille de ne pas planter à proximité des habitations certaines essences très inflammables (chêne kermès, cyprès, mimosa, eucalyptus, végétaux épineux et conifères) et de ne pas pratiquer de brûlage entre avril et septembre surtout si le vent souffle. Par ailleurs, les abords des constructions doivent être débroussaillés sur une distance de 50 mètres sans tenir compte des limites de la propriété, les gouttières en matière plastique proscrites, les conduits de cheminée équipés d’un grillage permettant d’éviter l’entrée des braises, les réserves de combustibles (bois, fuel, butane) non accolées à la maison et la piscine accessible.

En cas de départ de feu :

- prévenez rapidement les pompiers en composant le 18, le 112 ou le 114 (numéro d’urgence pour les sourds et malentendants), en donnant la localisation la plus précise possible de l’incendie ;

- essayez d’éteindre le feu avec de la terre, du sable ou de l’eau ;

- en voiture, ne sortez pas de votre véhicule si vous êtes face à un front de flammes (abritez-vous, fermez les vitres et allumez vos feux pour être vu des secours) ;

- à pied, recherchez un écran de protection : un rocher ou un mur (placez un linge humide sur votre visage).

Si vous êtes dans un logement :

- n’évacuez que sur décision des sapeurs-pompiers ou des forces de l’ordre ;

- arrosez les abords de votre maison, les façades ;

- fermez également les volets, la trappe de tirage de la cheminée, bouches d’aération et de ventilation (placez en bas des portes des serpillières mouillées ;

- garez les voitures, vitres fermées, contre les façades opposées à la direction du feu ;

- laissez votre portail ouvert pour les secours.

Dans la mesure du possible, habillez-vous de vêtements de coton et mettez un linge humide sur le nez pour vous protéger des fumées.

À savoir :

- 80 % des incendies sont déclenchés à moins de 50 mètres d’une habitation.

- 90 % des départs de feu sont d’origine humaine, dus à une activité économique ou bien à une activité du quotidien.

- 1 feu sur 2 est la conséquence d’une imprudence.

Rappel : l’obligation de débroussaillage concerne les propriétaires dont le terrain est situé à moins de 200 mètres des bois, des forêts, des plantations, des reboisements, des maquis corses, des garrigues provençales ou des pinèdes landaises. Il s’agit de zones où le risque de propagation d’incendie est élevé. Ce dispositif est couramment appliqué en Auvergne-Rhône-Alpes, en Corse, en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie et en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Pour savoir si vous êtes concerné par cette obligation, rapprochez-vous des services de votre mairie.

Et aussi

Pour en savoir plus

Les DERNIERS JOURS pour les inscriptions à la fête du CAP

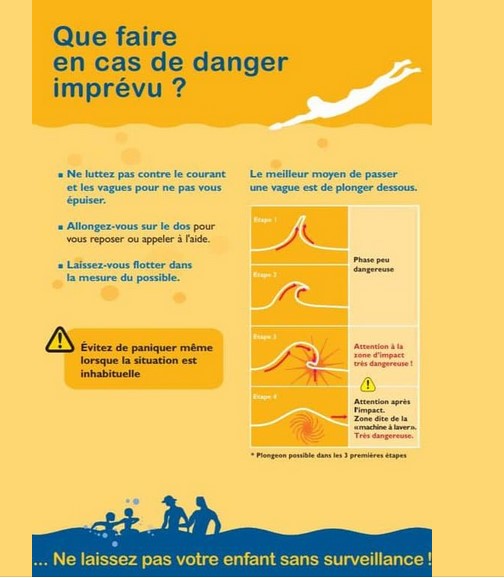

Mer. Intensification du phénomène de houle jeudi à midi dans l’Hérault

Une carte du risque incendie dans l’Hérault diffusée quotidiennement pendant la période estivale.

Le « Département Mobilités Sécurité Routière » de la DREAL en visite à l’Agglo

François Commeinhes, Président de l’Agglopôle, et Norbert Chaplin, Vice-Président délégué à la Mobilité, ont accueilli le 21 juin la visite du « Département Mobilités Sécurité Routière » de la DREAL

Suite à une réunion d’échange au siège de l’Agglo, les élus de l’Agglopôle et la délégation Occitanie dirigée par Monsieur Nicolas Mery se sont déplacés sur le Pôle d’échange Multimodal pour prendre connaissance de la réalisation du parvis sud de la gare (gare routière, box-vélos, informations-voyageurs) et mieux appréhender la future position de la passerelle et du parvis Nord de la gare. La DREAL a pu également se rendre compte du fonctionnement de la navette maritime Sète/Mèze.

Et la délégation de préciser : « La DREAL voulait se rendre compte sur site du dynamisme local en matière de Mobilité, car nous instruisons de nombreux dossiers sur le territoire de SAM comme les voies vertes, le PEM, etc. ».

Pour rappel, le PDU 2020/2030 de Sète agglopôle méditerranée fait la part belle aux transports collectifs, à la mobilité douce et aux déplacements décarbonés. Dans ce cadre, l’Agglo décline pour les années à venir des projets destinés à façonner les habitudes de déplacements de demain dans le respect des enjeux de développement durable et d’adaptation au changement climatique.

Pour exemples, quelques projets phares : en matière de transports collectifs, avec un complément de navettes maritimes destinées à décongestionner les entrées de la ville, le projet de Transport en Commun en Site Propre sur la RD2 et l’aménagement du parvis Nord de la gare vont rendre très attractive la vitesse commerciale de nos bus et encourager nos populations à les emprunter davantage en lieu et place de la voiture individuelle.

En ce qui concerne la Mobilité douce, le schéma cyclable qui porte la politique cyclable de SAM, a pour dessein de sécuriser les trajets en vélo entre les 14 communes, mais aussi sécuriser le stationnement, et développer un écosystème vélo pour encourager la pratique. Une voie verte exemplaire a été réalisée, une location de vélos longue durée mise en place, ainsi qu’un guidage par géolocalisation, un plan de trajets en vélo du territoire, l’installation d’arceaux et de box vélos….

Côté électromobilité, outre l’installation de 27 bornes de recharges publiques sur les 14 communes, une aide à l’achat de véhicule électrique (trottinettes et vélo) facilite l’accès à l’électromobilité de nos populations. En complément de cette politique, la majorité des communes de l’agglomération travaillent sur la place de la voiture en centre-ville, point central à étudier pour faciliter le partager la voirie et changer durablement nos habitudes de déplacement.

En chiffres :

► Plus de 4000 arceaux de stationnement vélo sur le territoire de SAM

► un abri vélo sécurisé au PEM de Sète : 25€ / an

► Aide à l’achat de VAE : 200 € (plafond)

► 70 000 à 80 000 passagers / an dans sur les navettes maritimes intra-sétoises

Vendredi 24 juin : Feu de la Saint Jean à Poussan

Vendredi 24 Juin à 20h au Jardin Public

Le service Festivités de la ville de Poussan vous invite au Feu de la Saint Jean. Animation Musicale, brasucade et apéritif offerts par la Municipalité.