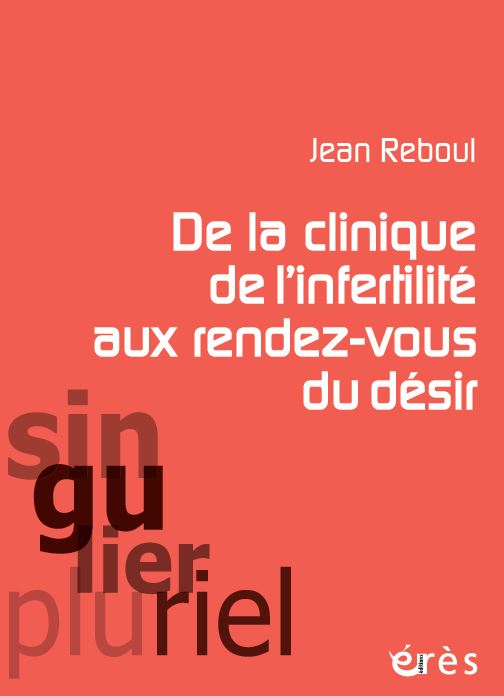

Vendredi 9 novembre 2018 à 18 h 00, rencontre avec Jean Reboul qui présentera son dernier livre, « De la clinique de l’infertilité au rendez-vous du désir » au Editions Erès en collaboration avec les librairies Sauramps.

A l’Auditorium du Musée Fabre – 39, Boulevard Bonne Nouvelle 34000 Montpellier

Entré libre

Jean Reboul est médecin gynécologue, docteur en psychologie et en biologie humaine, ancien chef de clinique à la Faculté. Il est aussi psychanalyste membre de l’École de la cause freudienne (ECF) et de l’Association mondiale de psychanalyse.

Son dernier livre « De la clinique de l’infertilité aux rendez-vous du désir » est un essai clinique personnel, qui se lit comme un roman, sur le mystère du commencement, l’énigme du féminin, le mystère de l’amour et celui de la vie…

« A partir de l’histoire clinique d’une femme infertile confrontée au paradoxe de son désir d’enfant et de son désir d’être mère, l’auteur, gynécologue et psychanalyste, témoigne des effets déterminants d’une rencontre. Formé aux biotechnologies les plus avancées, il montre que seule la reconnaissance de l’effet du langage comme extérieur au corps permet de comprendre pourquoi dans l’expérience clinique médicale, il y a un hiatus entre la cause et l’effet qui va à l’encontre d’un déterminisme supposé. »

Jean Reboul

L’écriture de cet essai est du pour Jean Reboul a une une nécessité de transmission.

L’expérience clinique a été le fondement de sa recherche.

« Il est important de découvrir, chacun de sa place, qu’une élaboration purement objectivante laisse toujours échapper la vie. Dans la rencontre nous pouvons repérer ce que les patients nous enseignent : la question du sujet, celle du corps, la question du désir, du symptôme, du langage et du temps. La clinique nous révèle dans la rencontre un irréductible, un point de réel qui échappe à la science et sur lequel la parole a des effets.

La question: « qu’en est-il du sujet à l’heure des neurosciences » a suscité cette année de passionnants échanges où les neuroscientifiques les plus avertis ont ouvert l’espace incontournable du sujet.

Dans le plus grand respect des découvertes biologiques nous laisserons encore cette année parler la clinique pour mieux entendre notre interrogation : « qu’en est-il du désir à l’heure de la technique ? » Dans laquelle résonne déjà, au fil du temps, un invariant toujours source de vie.

N’utilisez plus cette peluche de marque Simba et rapportez-la au magasin!

N’utilisez plus cette peluche de marque Simba et rapportez-la au magasin!