Depuis le mois de janvier2019,dans l’Hérault : 5 piétons ont trouvé la mort, 4 au cours du seul mois de mars(13 morts au total tous usagers confondus)77% des tués sont des usagers vulnérables (5 piétons et 5 usagers de deux-roues motorisés) 180 accident sont entraîné l’hospitalisation de 75 personnes.

.Automobilistes, piétons, soyez responsables!→ Adaptez votre vitesse : Un piéton a 95% de chance de survie lors d’un choc avec un véhicule roulant à 30km/h, 53% de chance à 50km/h et seulement 20% de chance de survie si le véhicule roule à 60km/h.

→ Prêtez attention à votre environnement pour anticiper les comportements des usagers vulnérables.

→Redoublez de vigilance la nuit!

→ Veillez à être visibles la nuit (vêtements de couleurs claires, gilets et bandes réfléchissantes…)

→ Circulez sur le côté inverse du sens de circulation, le côté gauche, en l’absence de trottoir.

→ Traversezà un endroit dégagé afin de bien voir et être bien vu.

→ Faites attention aux distracteurs : le casque audio et les écouteurs(qui vous empêchent de voir/ entendre le danger), les écrans, sms…(Ils vous empêchent de voir/entendre le danger)

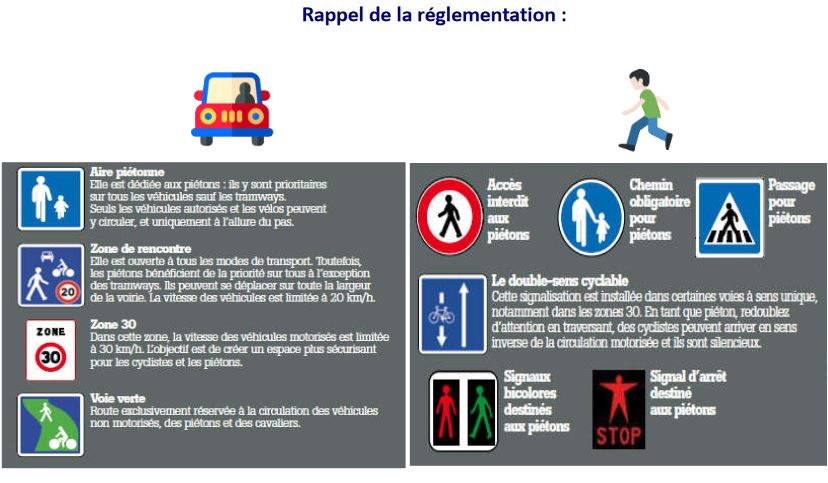

Rappel de la réglementation : Depuis le 18 septembre 2018, les sanctions sont renforcées en cas de non-respect de la priorité aux piétons, dès lors qu’ils manifestent l’intention de traverser la chaussée avec un retrait de 6 points sur le permis. La route est un espace collectif partagé où tous les usagers (automobilistes, deux roues, piétons) sont soumis à l’obligation du respect du Code de la Route.

Piétons, vous êtes particulièrement vulnérables, redoublez de vigilance.